Was tun mit der AfD? Diese Frage spaltet die CDU wie kaum eine andere. Außenpolitiker Roderich Kiesewetter zeigt sich kompromisslos: Die AfD sei „antidemokratisch, rechtsextrem in Teilen“ und dürfe daher keine sicherheitsrelevanten Posten oder Ausschussvorsitze erhalten. Sensible Informationen könnten sonst, so seine Warnung, nach Russland oder China abfließen – ein Vorwurf, der mehr an Kalter-Krieg-Rhetorik erinnert als an nüchterne Faktenlage.

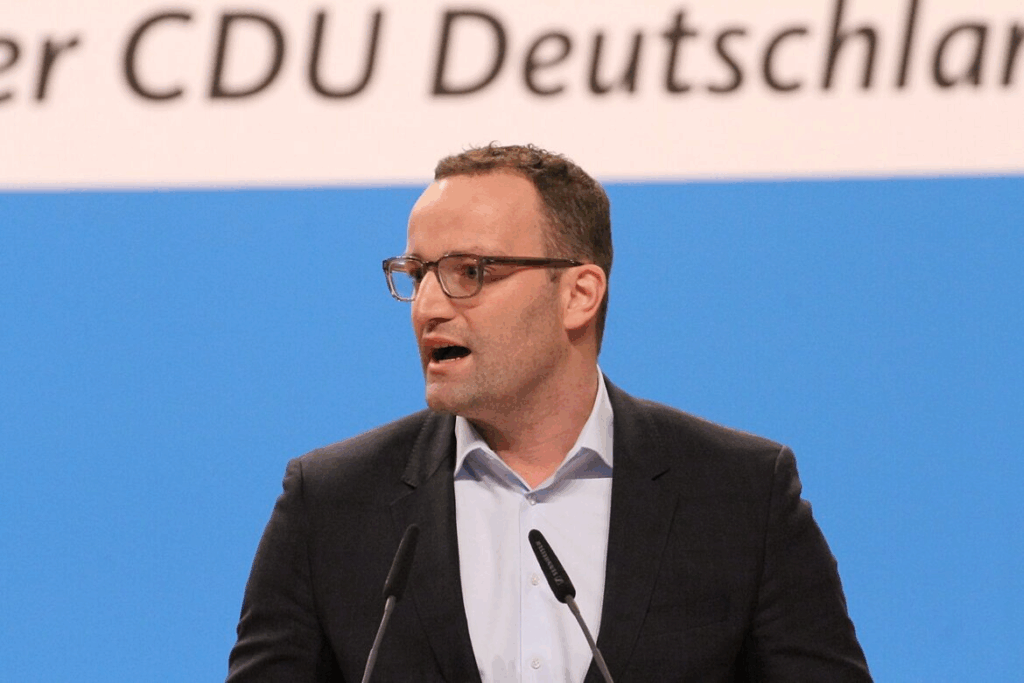

Doch andere in der Union treten auf die Bremse – und mahnen zur parlamentarischen Vernunft. Jens Spahn hatte den Stein ins Rollen gebracht. Seine Botschaft: Auch die AfD ist – formal – eine Oppositionspartei im Bundestag. Und solange sie demokratisch gewählt ist, sollten ihr im parlamentarischen Ablauf die gleichen Rechte zustehen wie anderen Fraktionen.

Unterstützung kommt von Johann Wadephul, Philipp Amthor und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Sie alle warnen davor, die AfD durch ständige Ausgrenzung in die Märtyrerrolle zu drängen. Ein Verbot von Ausschussvorsitzen wirke nicht schwächend, sondern stabilisierend auf das AfD-Narrativ.

Die vorgeschlagene Lösung: AfD-Abgeordnete sollen dann in Gremien gewählt werden, wenn sie sich nicht negativ hervorgetan haben – bei gleichzeitiger Möglichkeit, sie bei Fehlverhalten wieder abzuwählen.

Kretschmer spricht aus Erfahrung: In Sachsen sei es in zehn Jahren nicht gelungen, die AfD durch bloße Empörung zu marginalisieren. Stattdessen brauche es „sachliche Konfrontation“ – keine symbolpolitische Ausgrenzung.

Die Union ringt spätestens seit den letzten Umfragen mit sich selbst. Zwischen politischer Moral, taktischem Kalkül und parlamentarischer Realität bleibt offen, ob sie sich jetzt zwangsläufig anbiedern muss, um zukünftig Chancen auf eine Koalition nicht zu gefährden. Eines ist klar: Die Strategie des Ignorierens hat nicht funktioniert.

CDU streitet über AfD – Prinzipien oder Parlamentarismus? – Zur Zeit